2025.09.11

「ファーストキャリアの前に、ゼロキャリアを」——ZEROWORKS代表が描く、新時代のキャリア形成

「やりたいことがわからない」「働いたことがないのに職種を選ぶのは無理がある」

そんな学生の悩みに真正面から向き合い、ファーストキャリア選択前に「ゼロキャリア」を積む場として注目を集めるZEROWORKS。同サービスを運営するAcroforce株式会社の代表取締役・高橋飛翔さんに、創業の経緯から描く壮大なビジョンまで、詳しくお話を伺いました。

高橋さんの経歴と、Acroforceの創業に至った経緯を教えてください。

私は一度も就職することなく、卒業後にAcroforceという会社を立ち上げました。学生時代に3つ4つほどのビジネスに取り組む中で、最終的にたどり着いたのが「Growth Stage」というベンチャー企業と若者をつなげるイベント事業でした。大学4年生の時に、そのイベントに人生をかけて取り組むか、一般的な就職活動をするかという選択に迫られ、事業を続けることを決断し、卒業と同時に法人化したという経緯です。

なぜ学生という立場で人材ビジネスに関わることになったかというと、自分自身の就活経験が大きく影響しています。もともとはテーマパークと家庭教師のアルバイトをしており、某夢の国で2年弱働いていました。しかし20歳の頃に起業への興味が芽生え、好きだったアルバイトを辞めてビジネスの世界に足を踏み入れました。

その中で、ベンチャー企業の第一線で活躍するビジネスパーソンの視座の高さや視野の広さ、志の強さに感銘を受けたんです。そうした優秀な大人たちと意欲的な若者をつなげる機会には大きな価値があると確信し、自分自身の経験から「こんなサービスがあったらいいな」という想いを形にしたのがGrowth Stage事業でした。

そこからZEROWORKSを立ち上げたきっかけや思いを聞かせてください。

ZEROWORKSの立ち上げ前は、Growth Stage事業のみに集中していました。Growth Stageを通じて、私自身がゼロから事業を立ち上げることになったため、すべての現場業務を担当し、約3000人の学生と面談を行い、彼らのキャリア志向や将来への想いを聞きながら、ファーストキャリアの意思決定をサポートしてきました。

この3000人との対話で気づいたのは、学歴に関係なく、ほとんどの学生が「本当にやりたいこと」を見つけられていないという現実でした。私自身の就活経験を振り返っても同様で、特に印象的だったのが、人事の方から「高橋くんはマーケティングをやりたいの?セールスをやりたいの?」と聞かれた時のことです。正直、「何を言っているんだろう」と思いました。なぜなら、どちらも経験したことがないからです。

未経験なのに、セールス職かマーケティング職かを選択することを求められることに、強い疑問を感じていました。当時は自分が尖っているのかもしれないと思っていましたが、社会人経験を積むほど、あの時の感覚は正しかったと確信するようになりました。実際にやってみないと、何がしたいかは分からないし、ヒントすら得られないと思うんです。

そこで、働きながら自分の将来や興味のヒントを得られる場所を作ろうと考えました。ファーストキャリアの前に「ゼロキャリア」を積む機会を提供し、このゼロキャリアを当たり前にするという理念のもと、ZEROWORKSを立ち上げたのです。

一般的には1社目で就業経験を積んでいくと思いますが、あえて入社前にその経験を積むことで、学生の選択肢や可能性を広げたいという思いもあるのでしょうか?

おっしゃる通りです。ファーストキャリアにおけるミスマッチは、現在もほとんど改善されていないというデータがあります。新卒の約3割が3年以内に離職するといわれており、その大きな要因として希望職種とのミスマッチが挙げられています。

希望していた職種と実際の業務内容が異なることで、ファーストキャリアでのミスマッチが起きているのが現状です。そこで、ファーストキャリアを選択する前に実際に働く経験を積んでおき、ファーストキャリアへの理解度を高めた状態で就職先を選択できれば、一社目でのミスマッチを大幅に減らせると考えています。これがZEROWORKSの大きな存在意義の一つです。

ZEROWORKS設立から数年経ちますが、ZEROWORKSはどんな場所になってきたとお考えですか?

創設当初は、とにかく働きながら経験を積んでほしいという思いでZEROWORKSを立ち上げました。しかし、長期インターンという性質上、学業やサークル、ゼミなどを理由に離脱するメンバーも少なくありませんでした。未経験の学生に多様な仕事を提供する環境を作ることは、想像以上に困難でした。

また、立ち上げ当初は成果報酬制を採用していたため、極めて実力主義でカオスな環境でした。コロナ禍での立ち上げということもあり、2020年から2021年にかけては、客観的に見れば劣悪な労働環境と言われても仕方がない状況だったと思います。

しかし事業規模を拡大していく段階で、時給制の導入や役職制度の整備を行いました。私たちは、ゼロキャリアを当たり前にするという理念のもと、段階的にキャリアをステップアップできる仕組みを構築しています。現在はセールスを中心としながらも、様々な商材やサービスを扱えるようになりました。多様な経験を積むことで、社会に出る際により広い視点でファーストキャリアを選択できると考えており、取り扱う商材の幅も大幅に拡大しています。

将来的にはセールス職以外にも、他の職種まで経験できる場所になるということですか?

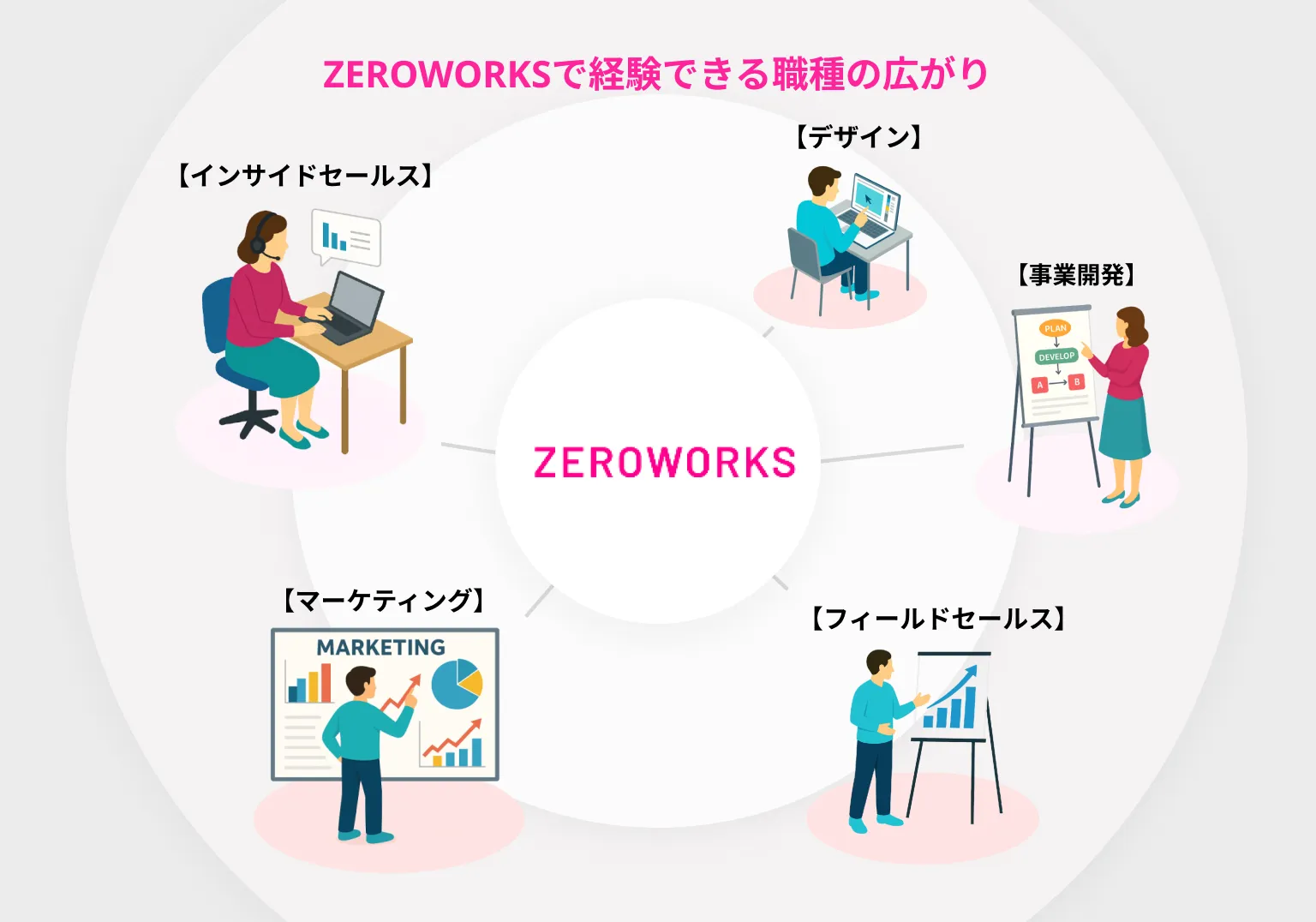

その通りです。アルバイトではなかなか経験できない分野を中心に展開しています。現在はインサイドセールスを軸として、フィールドセールス、マーケティング、マーケティング、事業開発、デザインなど、ビジネス職全般をカバーできるよう取り組んでいます。ゼロキャリアを作るというテーマのもと、できるだけ多くの職種を経験できる場にしていきたいと考えています。

改めてZEROWORKSと、他社のインターンとの違いを教えてください。

一般的な企業が長期インターン制を導入する際、私が疑問に思う考え方があります。それは「長期インターン生を使う」という発想です。安い労働力として活用したり、採用コストを抑えるために早期から囲い込んだりする目的で長期インターン生を受け入れる企業が多く存在します。

この考え方自体を否定するつもりはありませんが、長期インターンは本来、仕事経験を積みながら「仕事とは何か」への理解を深める場であるべきだと考えています。現在多くの企業は、事業成長の観点から固定費削減や優秀な人材の安価な確保を目的として長期インターン生を受け入れています。

しかし、ZEROWORKSは全く異なるアプローチを取っています。私たちは学生を主体としたビジネスの場を提供しており、学生が中心となって業務を推進し、マネジメントやディレクション業務も若者が担当する環境を作っています。

なので、最大の違いは優先順位です。一般的な長期インターンは事業成長が最優先ですが、ZEROWORKSでは事業拡大への思いはもちろんありつつも、それと同等の優先度でメンバーの経験値向上やゼロキャリアの構築、ファーストキャリアへの理解向上を重視しています。この学生の成長を第一に考える姿勢が、従来の長期インターンとは根本的に異なる点です。

一般的には優秀な人材を自社に採用することも長期インターンの目的の一つだと思いますが、ZEROWORKSでは学生の選択肢を広げることを重視されています。その理由を教えてください。

これはよく質問される内容です。ZEROWORKSの事業に共感して出資を検討してくださる方からも「コストパフォーマンスが悪いのでは」というご指摘をいただくことがあります。

しかし、私たちが目指している世界は「ゼロキャリアを当たり前にする」ことです。ゼロキャリアを積んだ学生を囲い込んで採用コストを削減し、Acroforceを成長させることが主目的ではありません。そのためにZEROWORKSで起きている価値ある経験を歪めることは避けたいと考えています。

そもそもZEROWORKSに参加する学生は、就労経験を積むために長期インターンとして集まっています。つまり、将来的にAcroforceに就職することを前提として参加しているわけではないのです。就労経験は彼らにとって数ある選択肢の一つの機会であり、私たちはその環境を提供する立場にあります。

私たちの目標は、より多くの学生に成長の機会を提供し、社会で活躍する人材を輩出することです。この理念から逆算すると、学生の可能性を最大化し、多様なキャリア選択を支援することが最適解だと判断しています。

ZEROWORKSでは、学生が学生をマネジメントするという体制が特徴的です。このような体制をとった理由を教えてください。

ファーストキャリアで就職すると、必ず上司のもとで働くことになります。業務のフィードバックを受けたり、日報の添削をしてもらったり、同席して学んだり、1on1で向き合ってもらったりする機会が就職後には必ずあります。

学生のうちにその上司側の経験をすることは非常に重要だと考えています。もちろんプレイヤーとして1〜2年間セールススキルを磨き続けることも一つの選択肢ですが、マネジメントの立場に立つことで初めて、自分の日々の行動や勤務態度を客観視できるようになります。

教える側に回ることで、自分がプレイヤーだった時期をメタ認知し、プレイヤーとしての視座を向上させることができるのです。若いうちにマネジメントやリーダー経験を積むことで、ファーストキャリアでの活躍における初速を高められると考え、この体制を採用しています。

ZEROWORKSを体現するような学生の成長エピソードがあれば教えてください。

卒業生の中で、営業BPO事業を行う会社にファーストキャリアとして就職した学生が数名います。これは通常では考えにくいことだと思っています。

一般的に学生が営業BPOやBPOというビジネスモデルに関心を持つ機会はほとんどありません。BPOに特化した新卒向けの説明会もほぼ存在しないため、普通であれば接点がないはずです。

しかし、その学生はZEROWORKSで実際にBPOモデルの業務に携わったことで、営業、アウトソーシング、BPOマーケット全体への深い理解を獲得しました。メンバー、リーダー、マネージャーとして約2年間経験を積む中で、この事業構造の仕組みや社会的価値を実感として理解できたのです。その結果、明確な目的意識を持って「営業BPOのエンタープライズ領域でこういう仕事がしたい」と自分なりに判断し、ファーストキャリアを選択することができました。このような学生はZEROWORKSの理想的な活用例であり、卒業後も例外なく活躍しています。

こうした事例は私たちにとって非常に貴重であり、ZEROWORKSでの経験があったからこそ選択できたファーストキャリアは、非常に価値のあるものだと確信しています。

ゼロキャリアという概念が広がった先に、就職の概念や常識を変えたいというビジョンはありますか?

はい、明確なビジョンがあります。まず、ZEROWORKSで2〜3年間、定められた期間で成果を出した学生には、初任給をプラス50万円から100万円の状態で就職できる仕組みを社会的に実装したいと考えています。

さらに将来的には、高校卒業後に大学進学の代わりにZEROWORKSで4年間経験を積むという選択肢を確立したいと思っています。大学進学を否定するわけではありませんが、私立文系大学で約500万円の学費を支払う代わりに、ZEROWORKSで4年間学びながら500万円を得て、かつ大卒者より100万円から200万円高い初任給でキャリアをスタートできる——このような仕組みが実現できれば、非常に価値のある社会システムになると確信しています。

実際にAcroforceでは、26卒の幹部候補生として3名の学生に内定を出しており、全員が内定者インターンとしてZEROWORKSで活動しています。この3名の初任給は一律ではなく、ZEROWORKSでの実績と人格を評価基準として、360万円から480万円の幅で設定しています。 初任給が一律である必要は全くないと考えており、この理念を体現できる会社であり続けたいと思っています。

ZEROWORKSを活用する企業側に対して、ZEROWORKSが提供している価値はどういったものがありますか?

現在、長期インターン生の受け入れは企業にとって非常にハードルが高くなっています。Z世代は縦型のショート動画で情報収集を行うなど、10年前とは全く異なる感性を持っており、企業側もそうしたコミュニケーション方法に合わせる必要があります。

しかし、30〜50人規模の会社がいきなり長期インターン生を1〜2名受け入れようとしても、育成ノウハウや適切な接し方を持たない状態での受け入れとなるため、8〜9割は失敗に終わると考えています。

ZEROWORKSでは、多数の長期インターン生を集めて若者同士が切磋琢磨する環境を構築しているため、こうした課題を解決できます。最近では「本来であれば自社の新卒社員や長期インターン生に担当してもらいたいインサイドセールスやフィールドセールス業務があるが、人材の確保、育成、活躍支援が困難なので、ZEROWORKSでチームを組んで対応してもらえないか」という相談を受ける機会が増えています。

このような企業のニーズに対して、私たちが提供できる価値は非常に大きいと感じています。

ZEROWORKSでは、最初の業務として、セールスを経験することに特化しています。これには何か意図がありますか?

はい、明確な理由があります。営業は社会人基礎を学ぶ上で最も適した入り口だと考えています。ベストとまでは言いませんが、非常にベターな選択肢だと思います。

営業職では、清潔感や身だしなみといった基本的な要素から、傾聴力、理解力、自分の意見を伝える能力まで、幅広いスキルが求められます。さらに、物事を構造化して考える力や、情報を整理して相手に分かりやすく伝達する能力も必要です。これらすべてが営業に紐づく要素であり、社会人基礎力が網羅的に身につくのです。

ファーストキャリアの前のゼロキャリア段階で営業を経験してほしい理由は、まさにこの社会人基礎力が詰まっているからです。

もちろん、営業を長期間続けることが辛いと感じる学生もいるでしょう。実際、私たちのインターンでも1〜2ヶ月で辞める学生がいますが、これを否定するつもりは全くありません。短期間でも実際に経験することで「営業は自分に合わない」と判断できれば、ファーストキャリア選択時に「営業以外のマーケティング、エンジニアリング、デザインに集中したい」と明確に言えるようになります。

このように適性を判断する「リトマス紙」として、ZEROWORKSを活用することも私たちは歓迎しています。

ZEROWORKSの卒業生とはどのような関係を築いているのでしょうか?

卒業生とは継続的に連絡を取り合っており、すでに実際のビジネス関係も生まれています。例えば、私たちの創業事業であるGrowth Stageの取引先企業で、採用責任者として活躍している卒業生もいます。

今後は、こうした卒業生たちと中長期的にビジネスパートナーとして連携していきたいと考えています。具体的には、私たちが彼らの活躍する企業をサポートする立場になることもあれば、逆に彼らから業務を受注して支援を受ける関係性もあるでしょう。

また、卒業生同士が定期的に集まって新しいビジネスを創出したり、互いの可能性を広げ合うような関係性も期待しています。このような多様な形で卒業生たちと長期的な関係を築いていけることが、私にとって最も嬉しいことです。

卒業生に今後の社会に対してどういう役割を担ってほしいと考えていますか?

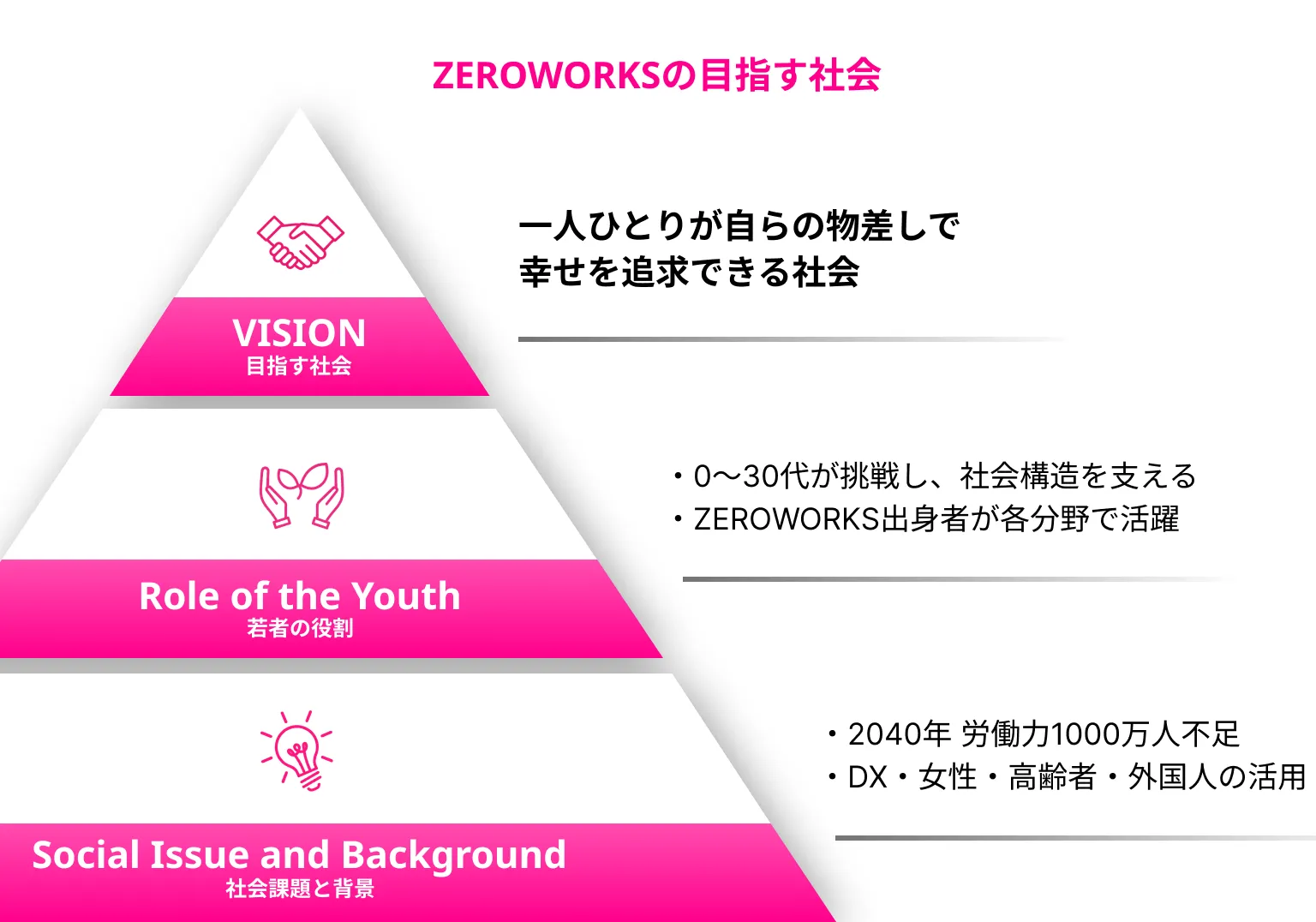

まず基本的なレベルの話として、私たちは「一人一人が自らの物差しで幸せを追求できる社会を作る」というビジョンを掲げており、そういう世界を本気で実現したいと思っています。ですから、卒業生にはまず自分自身の価値観で幸せを追求してほしいと考えています。

親や上司、会社、社会のせいにして自分の選択に責任を持たず、愚痴ばかり言うような人にはなってほしくありません。自分の物差しで自分の幸せを追求する生き方を、最低限として実践してほしいと心から思っています。

より大きな視点でいうと、2040年頃には約1000万人の労働力不足が確実視されています。この課題に対してDXによる300〜400万人分の労働力創出、高齢者や女性の就労促進、外国人労働者の受け入れ拡大といった対策が議論されていますが、私は日本社会を支える根幹は若者の力にかかっていると考えています。

高齢化社会において、20代や30代はまだ若い世代です。この年代の人たちが仕事や人生においてより積極的に挑戦し、日本を支える構造を作り上げる。そして、それがZEROWORKS出身者で溢れている状況になれば、私としては非常に嬉しく思います。

今後の労働市場はどう変わっていて、その中で今後の若い人たちはどういうふうに準備していくべきだと思われますか?

労働市場の変化については、結構大きな揺り戻しが起こると予想しています。もともと一つの会社に勤める終身雇用から雇用の流動性が高まり、転職マーケットが発達し、その後働き方の多様化やフリーランスという選択肢が一般的になりました。

しかし、かなりの比率のフリーランスの方が、自分の仕事をきちんとマネジメントできていないという現実があります。受けた仕事が中途半端になったまま次の仕事を受けてしまうなど、フリーランスとして働くには未成熟な状態でフリーランスになってしまっているケースが多いと思います。

この結果、企業に再就職してCXOや事業責任者として活躍するという「揺り戻し」が起こると考えています。これが長期的に見ると行ったり来たりする流れになるのではないでしょうか。

若い人たちの準備について言えば、できれば本当に自分が追求したい学業やスポーツ、趣味がないのであれば、なるべく早い段階で就労経験に触れることが重要だと思います。結局22歳で大卒になったタイミングでどうせ働くことが決まっているのですから、18歳、もっと言うと17歳、16歳ぐらいのうちから営業やマーケティングにお金をもらいながら触れて、社会人とはこういうものなんだということをより早い段階で経験してからファーストキャリアを選べることが起きるとすごくいいと思います。

つまり、若年層の早期就労経験を積むということ、ここに尽きると思っています。

ZEROWORKSの未来について、今後取り組みたい仕組みや制度があれば教えてください。

現在は60人弱のメンバーが活躍していますが、これを100人、200人、300人と拡大し、若者が熱狂的に自分なりのキャリアを見つけるヒントを得られる場として発展させていきたいと考えています。まず、選べる経験や選択肢の幅を広げていきたいと思っています。先ほどお話ししたセールス、マーケティング、エンジニア、デザインといった職種の拡大が一つの方向性です。

また、セールス領域においても、HR、SaaS、BtoBコンサルなど多岐にわたる商材を扱うことで、様々な営業経験ができる環境を構築したいと考えています。このように取り扱うサービスの幅を広げることで、学生にとってより豊富な選択肢を提供していきます。

さらに大きな展望として、全国展開を目指しています。品川シーサイドに250坪のオフィスを構えたのも、ZEROWORKSを通じて若者が働く経験を積める環境作りのためです。

実際に「東京でうまくいったら大阪や名古屋、九州、仙台などにも展開できないか」という相談を年に数回いただきますが、現在はお断りしています。理由は中途半端になってしまうからです。まず東京の拠点を完璧に完成させてから、全国、そして世界への展開を視野に入れています。

日本では大学の4年間を人生における自由な期間と捉える印象が強いですが、ゼロキャリアという考え方が普及すると、その捉え方も変わってくると思います。大学生活の4年間は今後どうあるべきだとお考えですか?

これは非常に難しい問題で、結論としては人それぞれだと思います。18歳から22歳の間に、自分で400万円、500万円を払ってでも「この物理学の研究がしたい」「この医学の研究がしたい」「弁護士になるために法律を学びたい」という明確な熱量があれば、4年間学業に集中するという選択も素晴らしいと思います。

しかし、自分の意志で特にやりたいことがないのであれば、就業経験や仕事の経験を積むことにもっと時間を割くべきだと考えています。結論は人によるというのが正直な答えですが、熱中できるものがない学生については、18歳から22歳の期間の半分程度を就労経験や仕事に費やすことを個人的には強く推奨します。

最後に、ZEROWORKSに興味を持っている学生に向けてメッセージをお願いします。

長期インターンは、ファーストキャリア選択とは全く性質が異なり、純粋に就労経験を積む場だと考えてください。就職活動と違ってプレッシャーを感じる必要は全くありません。少しでも興味を持ったら、ZEROWORKSに限らず気になる長期インターンがあれば、まず挑戦してみることを心からお勧めします。

ZEROWORKSの環境に関心があれば、ぜひ一度オフィスにお越しください。「こんなことをしたい」「ここで悩んでいる」といった相談の時間を作ることは大歓迎です。実際に約60人の若者が活動している環境ですので、「どういう人が働いているのか」「学生のうちに働く経験をすることで、どのように人生が良くなるのか」といったことを現役メンバーに直接聞いていただくことも可能です。

このような形で気軽にZEROWORKSに興味を持っていただき、応募や面談、相談にお越しいただければ嬉しく思います。そして、私たちに限らず長期インターンという機会があるなら、ぜひ一歩勇気を出して挑戦してみてください。